الحفر الفني (Engraving Art)، هو في الأصل تقنية ارتبطت بنشأة فنّ الطّباعة، وأصبح فيما بعد تقنية تشكيليّة وفنّا مستقلاّ بأوروبّا في بداية الأمر. وتقوم هذه التقنية على رسم الموضوع الفنّي على لوحة خشبيّة أو صفيحة معدنيّة (أو خامات أخرى) ثمّ حفر عناصره الغرافيّة من خطوط ونقاط للحصول على نموذج محفور يقع طبعه على الورق بواسطة آلة ضاغطة (press) لاستخراج عدد محدّد من النسخ، فيما بعد. وعادة ما تتحدّد مقاسات النسخ المطبوعة المستخرجة بمقاسات هذه الآلة الضاغطة التي كانت بعض أنواعها تستعمل لطباعة الصّحف ونشر المخطوطات… وهكذا، تظلّ منتجات فنّ الحفر صغيرة الأبعاد بالمقارنة مع اللّوحات…

ويكاد فنّ الحفر أن يختفي من ساحة المعارض الفنيّة بربوعنا لولا بعض التجارب الواعدة التي تقاوم من أجل الصمود، رغم وجود طاقات فنيّة وخبراء في تقنيات هذا الفنّ. فما الذي جعل حضور هذا الفنّ يتقلّص شيئا فشيئا؟ وهل اقتصر هذا الحضور الخافت على مدارس الفنون وأكاديميّاتها حتى يكون هذا الفنّ بمثابة درس في تقنيات الفنون؟ هل أنّ ضعف حضور هذا الجنس الفنّي عائد إلى التّطوّرات الصّاعقة التي عرفتها الفنون البصريّة في حركات الفنّ الحديث والمعاصر، حيث أمام انفتاح فنون التّصوير على التّكنولوجيات الجديدة بما يضمن استنساخها الآلي ونشرها وتناسلها من بعضها، لم يعد لفنّ الحفر منزلة مخصوصة؟ وبعدُ، فقد شجّع الفنّانون الطلائعيّون في النّصف الأوّل من القرن العشرين على الاستنساخ في حملتهم ضدّ الفريد والأصيل، إذ أنّ “التّعارض بين الأصلي والاستنساخ يتهاوى إلى درجة أنّه يفقد أدنى مظاهر الوثاقة والعلاقة المرجعيّة، في كثير من الأحيان (1)“… بل ويتفاخر مارسيل دوشمب (M. Duchamp) بقوله: “إنّ كلاّ من الـمصنوع الجاهز (ready-made) ومثيله يرسل نفس الرّسالة. وفعلا، كلّ المصنوعات الجاهزة، الموجودة اليوم، ليست أصليّة بالمعنى المعتاد للكلمة”، على نحو ما ورد في كتابات ميشال سانوياي، حول رائد الطلائعيّة.(2)

وهل يعود ضعف حضور الحفر الفنّي هذا إلى تسلّط فنّ اللّوحة الزّيتيّة على حساب فروع أخرى من الفنون؟ هل أنّ فن الحفر لم يعد قادرا على فرض حضوره إذا ما احتكم إلى مقوّماته التّقنيّة المخصوصة التي تميّزه واقتصر عليها؟ ما الذي جعل عديد الحفّارين والحُذّاق يتخلّون عن فنّهم لينضمّوا إلى بقيّة زملائهم من الرّسامين المصوّرين؟ وهل يقتضي الأمر أن يلوذ كلّ حفّار إلى تقنية التّصوير الزّيتي، فيتـشرنق داخلها، حتى ينقذ تجربته من الانحسار؟ وهل تمثّل المزاوجة بين التّقنيتين (الحفر والتّصوير) حلاّ براغماتيّا له فوائده على المستوى التشكيلي والتّرويجي؟ وبعدُ، إنّ فن اللّوحة الزّيتيّة نفسه يكابد عديد الصّعوبات على مستوى التّرويج.

هل يعود ذلك، إذن، إلى عوامل ميتا- جماليّة من خارج إرادة الفنّانين أي إلى سوق الاقتناءات الفنيّة ومنطق الاستثمار الفنّي وكأنّ “الجمهور المقتني” لم يتهيّأ للإحساس بوجود المحفورات الصّغيرة المعلّقة بين لوحات زيتيّة كبيرة! تتضخّم أحجامها يوما بعد يوم؟

للحفر الفنّي وظائف تسجيليّة وتوثيقيّة وبيداغوجيّة- تعليميّة، منذ نشأته في القرن الخامس عشر، تحتكم إلى تمرير المعطيات التّاريخيّة والمعرفيّة الموجّهة من خلال الصّورة، منذ أن كان حفرا على لوحات خشبيّة لرسوم مختزلة، يقع نقلها على الورق بواسطة الحبر. فقد كان للحفر الفنّي دور مهمّ في تنشيط ثقافة الصّورة الفنيّة بُعيد عصر النّهضة الأوروبيّة وتحديث مقوّماتها التّواصليّة، خصوصا مع ازدهار فنون الرّسم وانتشار الأكاديميّات…

فضلا عمّا أهداه فنّانو عصر النّهضة من اكتشافات إبداعيّة، أكّدت القدرات التّعبيريّة للغة الخطوط والألوان وما أحدثه الرّسّام الهولندي رومبرنت (Rembrandt) من منعرجات مهمّة في تاريخ هذا الفنّ، حيث ساعد في القرن السّابع عشر على إشعاع تقنية الحفر على الصّفائح المعدنيّة من مادّتي الزّنك والنّحاس… إذ لفنّ الحفر قرابة عضويّة بفنّ الرّسم والعديد من الحفّارين كانوا رسّامين بالأساس. وذلك من جهة أنّ حفر خطوط الرّسم يقتضي حذق رسمها أوّلا، ثمّ كذلك من جهة أنّ فنّ الحفر كان في أوّل نشأته بمثابة استنساخ للرّسوم واللّوحات الفنيّة قصد ضمان انتشارها، بالإفادة من التّقنيات المطبعيّة الجديدة. بل إنّ مزايا رومبرنت في هذا المجال تتسع إلى أكثر من ذلك، حيث أظهرت الدّراسات أنّه لا يقتصر على ما يقع استخراجه عبر الطابعة الميكانيكيّة، بل يستعيد النّسخة ويتدخّل عليها. ومثل هذا التقليد إذن ليس بجديد أي لم يظهر مع المعاصرين. فقد كشف الباحثان روتجرز و ستاندرينغ إلى أيّ مدى كان رومبرنت يعمد إلى التّدخّل على أعماله المطبوعة من خلال إضافات يدويّة، يغيّر بها حالة الأشكال المنسوخة، على النّحو الذي يروق له، حرصا منه على إضفاء انطباعات متجدّدة حول فنّه. فلا يكتفي بما تستنسخه الآلة على الورق. وهو ما يؤكّد أنّ محفورات هذا المعلّم ليست مجرّد استنساخات آليّة فحسب. (3)

ولقد ساعد النّصف الثاني من القرن التّاسع عشر على تضخّم منزلة “اللّوحة” المحفورة مع تخصّص عدد الفنّانين في هذا الجنس الفنّي مثل فرانسيسكو دي غويا (F. De Goya) وأتباع مدرسة الباربيزون (Barbizon) … إذ مع هذه الفترة وقع تحديد عدد النّسخ المستخرجة وترقيمها لحماية الكيان الفنّي المتفرّد للّوحة المحفورة حتّى لا يقع احتساب النّسخ المشوّهة بعد تآكل المحفورة الأمّ بفعل الضّغط وفرط الاستعمال. فمع أواخر القرن التّاسع عشر أصبحت للحفر مهمّة إبداعيّة فضلا عن وظائفه الاستنساخيّة، استمالت العديد من أجيال الفنّانين ممّن تخصّصوا في هذه التّقنية التي أصبحت فنّا قائم الذّات بل وميدانا خصبا للإبداع سيمرّ به روّاد التّحديث في القرن العشرين مثل رسّامي كاتالونيا (بابلو بيكاسو وخوان ميرو (J. Miro) …) ليصبح الحفر مادّة فنيّة تميّز انطلاقتهم الابداعيّة في مرحلة الشباب خاصّة. كما يعود إلى أواخر القرن التّاسع عشر انقسام المشتغلين بفنّ الحفر بين فريق يختصّ بالاستنساخ وفريق يهتمّ بالاستثمار الإبداعي لتقنية السّائل الحمضيّ وأثره في إنتاج رسوم دقيقة على صفائح المعدن، وخاصّة من النّحاس، وهو ما يسمّى بالفرنسيّة بتقنية (l’eau forte) أو السّائل القويّ الذي يحفر الأشكال على الصّفيحةالمعدنيّة فيحدث بها أخاديد وجروحا غائرة لا يمرّ عبرها الحبر، ونسمّيه بالحمضيّات المحفورة.

ومن ثمّة، لم يعد فنّ الحفر مجرّد تقنية يختصّ بها حِرفيّو الطباعة مستعينين بحرفيّي المصوغ المعدني، بل مجالا تعبيريّا قابلا للتّوظيف الثقافي والمعرفي والدّعائيّ الاعلاميّ… حيث كانت الجرائد تدرج بين أعمدتها صُوَرا ذات معالجات حفريّة. لكنّ هذا التّوجّه الإبداعيّ الذي احتكم إلى إعادة انتاج صورة “الواقع” داخل اللّوحة المحفورة، كان مستندا إلى سيرورة تاريخ الفنّ في أجلى محطّاتها الواقعيّة والطّبيعيّة التي لمعت أواسط القرن التّاسع عشر والتي كانت لها امتدادات للكلاسيسيزم، حيث كان الرّسّام يلتزم بالمعايير الأكاديميّة وبسلطة الخطوط وأسبقيّتها على انفعاليّة الألوان.

وليس ثمّة ما يؤكّد تفاعل الحفّارين مع الثورة الإنطباعيّة (Impressionism) التي برزت في سبعينات القرن التاسع عشر. والتي منحت للّمسات الحركيّة والتّفاصيل اللّونيّة والكميّات الضّوئيّة للّون وشروطها الإدراكيّة مكانة مركزيّة في القيم التّعبيريّة والجماليّة لفنّ التّصوير الزّيتي (painting). فبينما كانت الانطباعيّة تحتكم إلى رؤية ذاتيّة وحرّة إلى الواقع بما تحتمله من شحنات انفعاليّة، بقيت المحفورة مستندة إلى صورة “رسميّة” و”مفبركة” للواقع كمرجع للرّؤية وأساس لها!

وهكذا، فبينما أخصبت الانطباعيّة تطوّرات مهمّة ومنعرجات في طريقة التّعبير والأداء ومعالجة الشكل الفنّي تشكيليّا إلى حدود التّجريد، على نحو ما سيظهر في بدايات القرن العشرين،. ظلّت اللّوحة المحفورة شديدة الارتباط بمنطق المَشهَدَة الواقعيّة لإنتاج صور “أيقونيّة” تعمل على “تـثـبيت” الأحداث والوقائع التاريخيّة (أو فبركتها بما يروق للخط التّحريري السّائد الذي تشرف عليه الدّولة في ذلك الوقت)، تلك التي تقدّمها لنا على أنّها حقائق مطلقة لا يخالطها شكّ ولا تحتمل تأويلا!

ولئن تخلّصت المحفورة من مهامّ ترويج اللّوحة الكلاسيكيّة، إعادة إنتاجها وسحب نسخ منها، فأصبحت فنّا قائم الذّات، إلاّ أنّها بقيت ملازمة لسلطة الموضوع التّاريخي “المُبرمج”، تستمدّ منه مشروعيّة وجودها التّوثيقيّ والإعلاميّ والتّعليميّ… فلقد كان الحفّار بمثابة مبعوث خاص، يرافق الحملات الاستعماريّة والعسكريّة لمعاضدة مشروع الدّولة، فيما كان الإنطباعيّون يجتهدون لإعلاء مشاريعهم الرّؤيويّة والذاتيّة المتمرّدة على النّاموس الأكاديمي والرّسمي، غير مكترثين إزاء قرار رفضهم من قبل الدّولة أو المؤسّسة الثقافيّة والنّقديّة السّائدة، تحديدا. وهكذا، فرغم استقلاليّة فنّ الحفر عن المجال الحِرفي وهو الذي أصبح جنسا فنيّا قائم الذّات، يصعب الحديث عن الصّورة المحفورة من خارج “وظيفة” توثيق الوقائع والأحداث في أعقاب القرن التّاسع عشر. أمّا ارتباطها بالمتون الاعلاميّة (الكتب، الجرائد، المعلّقات…) فقد جعل منها شاشة لعرض انتصارات الدّولة أو بمثابة نقش على سطح الذاكرة التاريخيّة أو رسم لترسيم مشروع الدّولة في الخارج وترسيخ صورتها بالدّاخل. وحتّى تكون الصّورة المحفورة “مدفوعة الأجر” يجب أن تكون “جميلة”. وأن تكون الصّورة جميلة هاهنا هو أن تنتصر لراية الدّولة، مبرهنة على قوّتها وبطشها الاستعماريّ، مستوفية لشروط “جماليّة” الجنديّ الغازي الوسيم ذي البنية الجسديّة المتينة والبدلة العسكريّة النّظيفة التي لم يمسسها أيّ سوء. فلا بدّ من أن يخرّ الأهالي خائبين مهزومين تحت أسوار مدينتهم على أيدي الغزاة حتى تـثبت في المحفورة قيمتها الجماليّة وتلمع من خلالها صورة الدّولة الغازية، عهد الحملات الكولونياليّة.

على هذا النّحو، كان الحفّارون الغرب أوفياء لمشروع الدّولة في الفضاء الأوروبّي، يشتغلون لصالحه ويدعّمون الخطاب الإعلامي والرّسمي ويبحثون له عن مبرّرات داخل قدرات الصّورة الفنيّة أو تراهم يبتكرونها ابتكارا ويخترعونها اختراعا. وعلى هذا الأساس، لعب الحفّار دور المُخبر الفوتوغرافيّ في ملازمته للوفود الرّسميّة والحملات الدّعائيّة والأساطيل العسكريّة لتمجيد سلطة الدّولة، توثيق إنجازاتها، تصوير انتصاراتها، تحقيق انتظاراتها وتوجيه الرّأي العام نحو مَواطن القوّة فيها…

وليست الحمضيّات المحفورة التي تصوّر حملات الغزو العسكري الفرنسي بتونس منذ سنة 1881 إلاّ شيئا يسيرا من هذا التّمشي الاستراتيجي الذي انخرط فيه المشتغلون بفنّ الحفر في إحدى أهمّ محطات ازدهاره بفرنسا، أواخر القرن التّاسع عشر، على نحو ما وقع في الهجوم الفرنسي على مدينة صفاقس، حيث كان الأسطول العسكري معزّزا بفريق من فنّاني الحفر. ولقد “تفنّن الحفارون في تصوير الجيش والعتاد ومشاهد التقتيل وإحكام السّيطرة على صفاقس، بشرا وبنيانا، وأداروا وجوههم عمّا بدا من مقاومة واستبسال لدى أهالي المدينة”، وفي هذا المثال يمكن القول أنّ بعض الحفارين كانوا بمثابة موظفين لدى الدّولة، وخاصّة أواخر التّاسع عشر، مكلّفين . بمهام محدّدة في صناعة صورة الدّولة وتكييف وقائق التّاريخ بما يعمل على تلميع هذه الصّورة.

ولقد كان الحفر الفنّي على مدى القرن العشرين شكلا من أشكال التعبير التّشكيلي الحديث، حيث استقلّ عن وظائفه التّوثيقيّة ليكون فنّا حرّا ملتزما بخصوصيّة تقنياته ما بين رسم وحفر، على صفائح معدنيّة وخشبيّة، وطباعة… كما ساهم في فتح آفاق اللّغة التشكيليّة باتّجاه فرادة الأسلوب وطرائق إعادة كتابة مفردات العالم بحسب حساسيّة الذّات المبدعة ما بين خطوط وألوان وقيم ضوئيّة. ولقد ازدهر هذا الفنّ التشكيلي داخل ورشات معاهد الفنون الجميلة وكلّياتها وداخل مشهد المعارض الفنيّة.

وقد برز في البلاد العربيّة جيل من الأساتذة المبدعين الذين قادوا موجة الرّيادة في تطوير فنّ الحفر ونشر ثقافته الفنيّة ومن بين هؤلاء نذكر على سبيل المثال مصطفى الحلاّج من فلسطين ورافع النّاصري من العراق وابراهيم الضحّاك ومحمّد بن مفتاح من تونس ومريم عبد العليم وفتحي أحمد من مصر وطاهر المغربي من ليبيا ومحي الدّين الحمصي من سوريا وراشد دياب من السّودان وفتحي أحمد ومريم عبد العليم من مصر… ولقد أقام الفنّان العراقي ضياء العزاوي حوارا إبداعيّا، من خلال الحفر، مع بعض أمّهات النّصوص الأدبيّة في التّراث السّردي والأدب الحديث شعرا وروايةً، ومن ذلك

محفوراته التي أنجزها في شكل كرّاسات استلهاما من “ألف ليلة وليلة” أو مع نصوص غسّان كنفاني أو مع قصيدة “أغاني الحياة” لأبي القاسم الشّابي. كما سبق للفنّان التونسي ابراهيم الضّحّاك إعادة رسم ملحمة “الجازية الهلاليّة” وحفرها على الخشب اعتمادا على التّراث الشفوي، من جهة، وعلى المدوّنة التّراثيّة للأرسومات الزّجاجيّة التي أنجزت أواخر القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين، من قبل الحِرفيّين والفنّانين الشعبيّين.

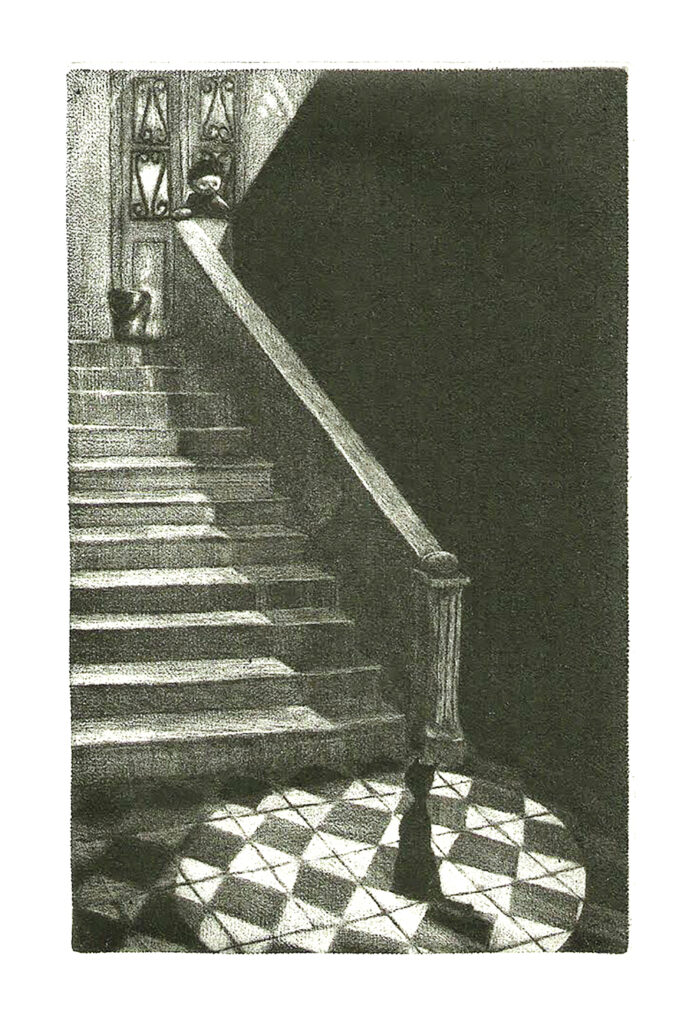

كما يمكن للموضوع أن يحيلنا أيضا إلى تجربة الفنّان محمّد بن عيّاد حيث تصبح المحفورة أساسا لتجربته في التصوير الزّيتي أو إلى تجربة ناجي الثابتي في محفوراته ذات الشحنة السّورياليّة. وكما هو في عُرف السّورياليّين، تفصح أعمال الثابتي عن دقّة في تمثل التفاصيل طبقا لأصوله الأكاديميّة وهو الذي درس عند أستاذَي الحفر محمّد بن مفتاح والهادي اللّبّان.

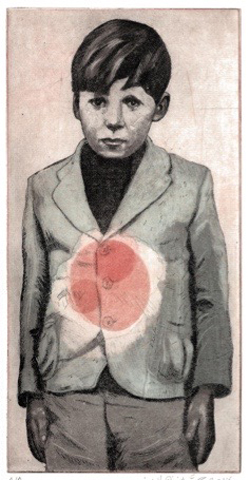

بينما يستعيد باكر بن فرج الخامة المحفورة الأمّ (matrix)، ثمّ يدخل عليها تدخّلات تشكيليّة فتصبح فريدة وقبلة للعرض. وكذلك مع سلوى العايدي، التي تراوح بين عفويّة الرّسوم الطفوليّة وعفويّة العلامات الزّخرفيّة القديمة ضمن سينوغرافيّة جسديّة تسترجع طفولة الوعي الباكر، إذ يقع عرض الصفائح المعدنيّة المحفورة ذاتها، دون حاجة إلى استنساخ، فيما تضيف إليها بعض الأحبار أحيانا.

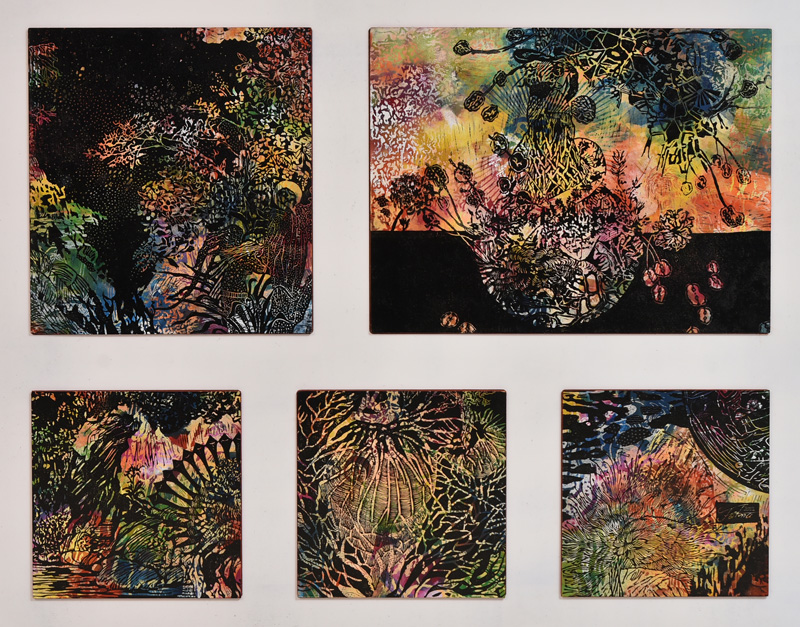

وتستعرض أعمال فاطمة دمّق سرديّات العلامات التشكيليّة وهي تخوض مسارات مختلفة ما بين لون وخط ضمن جماليّة تلتقط مفرداتها من بهجة الحياة في الموضوع الطبيعي، فتتناسل إلى لويحات وأجزاء متجاورة في فضاء العرض.

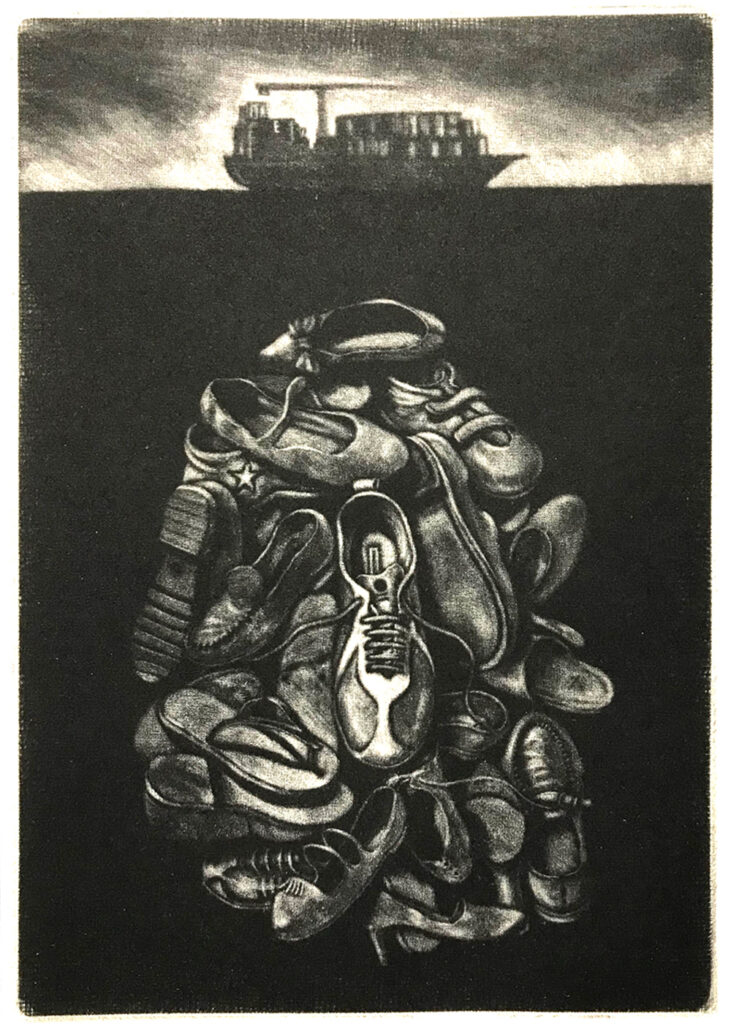

كما يطالعنا الحفر الفنّي بآفاق إبداعيّة متنوّعة تؤكّد خصوبته وقدرته على الانخراط في رهانات التحديث الفنّي كما في تجربة كريمة بن سعد، في استثمار التفاصيل الغرافيّة الدّقيقة أو تجربة رشيدة عمارة في الرّبط بين موضوع الجسد وإحالاته التعبيريّة الصّارخة أو تجربة كمال عبد الله الذي كرّس خبرته الأكاديميّة في فنّ الحفر لمواصلة أحداث رواية “دون كيشوت” وإستئناف الحياة بين شخوصها وفرسانها التي صاغها أدبيًّا الكاتب الإسباني ميغال دو سيرفانتس. ففي هذه الأمثلة، يتجلّى للحفر الفنّي دور مهمّ في تضايف الفنون والآداب وتراسلها وحوارها بين بعضها وفي فتح آفاق اللّعبة البصريّة، كما أفرد كمال عبد الله، الحائز على جائزة الحفار العراقي الرّائد رافع النّاصري، مجموعة من الأعمال، في معرضه الأخير 2021، حوّل فيها مخاوف البشريّة من جائحة كورونا إلى مستندات مفعمة بجماليّة الحياة ضمن رسالة تحفّز على المقاومة.

ولئن ساهم فن الحفر في نشر ثقافة التّشكيل الفنّي بالبلاد العربيّة من خلال الاستنساخ وهو ما يستجيب لعديد الطّروحات الحديثة في مجال تصنيع الفنّ وترويجه، على نحو ما بدا في طرح الفيلسوف والتر بنيمين (W. Benjamin)، من مدرسة فرانكفورت الألمانيّة النّقديّة، من خلال مقاله “العمل الفنّي في عصر إعادة استنساخه الآلي” (1936)، حيث ركّز على تضحية فنون الاستنساخ بهالة العمل الفني (l’aura) وهو القائل: “تقع إزاحة مقوّمات الأصالة مع كلّ استنساخ، ليس فقط مع الاستنساخ الآلي في المطابع”،(4)

… إلاّ أنّ المحفورة الفنيّة قد واجهت عدّة أزمات داخل برامج التّجميع والتّسويق والاستثمار الثقافي. ويرجع ذلك بالأساس إلى أنّ الاستنساخ يمسّ من فرادة العمل ومن ثمّة، يخفّض من قيمته الماليّة… وهو ما أدّى إلى تراجع حضور هذا الفنّ في أروقة المعارض، حيث العديد من الحفّارين اتّجهوا إلى تقنيات أخرى مثل التّصوير الزّيتي، أواخر القرن العشرين، فيما ظلّ حضور هذا الفنّ لامعا في برامج التّدريس بالمعاهد والكليّات الفنيّة محافظا على مكانته بوصفه اختصاصا قائم الذّات، لما يتوفّر عليه من سيرورات إبداعيّة قادرة على استثمار الذكاء التشكيلي.

لكنّ هناك مقاربات إبداعيّة لا يستهان بها قد لمعت في العقود الأخيرة من قبل الحفّارين الشباب باتّجاه تطوير هذا الفنّ وإدماجه في المُعاصرة الفنيّة. وذلك من خلال ربطه بالتّكنولوجيّات المستحدثة والإفادة من مكتسبات تقنيات الطّباعة وتطوّر صناعة الورق وكذلك المعالجات الرّقميّة من خلال الحواسيب.

وفي هذا الأفق الجديد يخرج فنّ الحفر من عزلته التي ألزمته داخل أطره التّقليديّة ليكتب له دورة حياة جديدة من داخل الخطاب التّشكيلي تارة، ومن داخل برامج فنّ التّصميم الغرافيكي، تارة أخرى. وبعض نتائج التّجريب في هذا المجال قد أعطت أكلها لدى عديد المبدعين في الغرب على وجه الخصوص، فيما نلاحظ، من حين لآخر، بعض الرّؤى الواعدة في العالم العربي، انطلاقا من الورشات التّعليميّة…

أمّا في مجال التّدخلات الفنيّة متعدّدة المشارب والاختصاصات من داخل ثقافة الفنّ المعاصر، فيمكن أن نذكر تجربة الفنّان الحفّار إسلام بالحاج رحومة منذ عقدين من الزّمن، حيث قدّم رفقة الفنّان رؤوف الكرّاي أعمالا في الفنّ المعاصر تعتمد على تقنية الحفر وقد طعّمها بتدخّلات في الطّباعة التّسلسليّة (السّيريغرافيا) والفيديو والتّنصيبات، وكان ذلك برواق المعهد العالي للفنون والحِرف بصفاقس (ISAMS).

كما يمكن أن نذكر تجربة فنّان الفنّ البيولوجي (Bio-art) أمين الغرياني الذي استفاد من اختصاصه الأكاديمي الأوّل في فنّ الحفر لتقديم مقترحات تربط هذا الفنّ بالنّانُو- تكنولوجيا ضمن مقاربة مخبريّة ومجهريّة لعناصر طبيعيّة تسري الحياة في أنساغها. وفي هذين المثالين يتأكّد لنا مدى قابليّة فنّ الحفر لعقد قنوات تواصل مع غيره من الأجناس الفنيّة. لكنّ ذلك لا يمكن أن يُغنينا عن حيويّة الأداء الفنّي وأثره الخام ومدى الثّراء التّعبيري والإبداعي الذي توفّره اليد البشريّة الحيّة وغير ذلك من فضائل الحفر بأدواته التّقليديّة. إنّه حوار مع الخامات الحمضيّة والخشبيّة وتفاعل ملهم بين جسد الفنّان ومادّة العالم، تلك التي تتكوّن أمام أنظارنا شيئا فشيئا، خطّا فخطّا، لونًا فلَونًا… لتعكس بين الخدود المحفورة على الصفيحة تضاريس الوجدان البشري ووهج الرّؤية الإنسانيّة الباكرة وسعة المخيّلة الباذخة في تصريف عناصر الفضاء

التّشكيلي… على هذا النّحو، ليس لفنّ الحفر اليوم إلاّ أن يقيم جسورا للحوار مع التّكنولوجيّات الطباعيّة والرّقميّة الجديدة حتّى يخرج من عزلته الأكاديميّة القديمة ويستأنف كتابة التّاريخ الإبداعي للعالم وهو يخوض أوج معتركه المعرفي، حتى لا يقتصر حضوره على كونه تقنية أكاديميّة بين جدران المدارس الفنيّة…

نّ من قوّة الفنّ هو أن تكون الخطوط المحفورة أخاديدَ وجروحًا وندوبًا صارخة تفضح عذابات الحياة ومفارقات العالم… وفي نفس الوقت، تضاريسَ ثاوِيَةً في بنية الوجدان الإنساني ومجال اشتغال المخيال الخصب. فبين أصابع فنّاني الحفر ينبض العالم من جديد… وبين الأخاديد المحفورة والألوان المتراكمة تستأنف الحياة دورتها المتجدّدة. ولم يعد فنّ الحفر تثبيتا للأحداث أو نقشا على سطح الذّاكرة الشريدة والمتثائبة.

إنّ التّحوّل من الوظيفة التّوثيقيّة، التي تأسّس عليها فنّ الحفر منذ عصر النّهضة، إلى الوظيفة الإبداعيّة الواعدة قد مكّنه من أن يهدي اللّغة التشكيليّة فتوحًا جديدة في صياغة صورة العالم ومدركاته. ومن فتنة هذا الفنّ أن تتكوّن أمام أنظارنا مفردات العالم خطّا خطّا، لونا لونًا، في شعريّة مذهلة تحوّل هذه المفردات إلى تضاريس للوجدان الإنساني الملهم ثمّ تنتشر عبر الاستنساخ لتصبح رؤى ثقافيّة واعدة ووهجا باذخا لتطلّعات الإنسان الباكرة. إنّها صيرورة من التّحوّلات الفاتنة، والفعل مستمر…

المراجع

1. Riout (Denys) : Reproduction, originalité, art, article in Encyclopædia Universalis, Paris, 1968, p. 2451

2. Ibid, (A propos des « Ready-mades », 1961, repris in Duchamp du Signe. Ecrits réunis et présentées par Michel Sanouillet, 1975). P. 2456.

3. Rutgers (Jaco) & Standring (Timothy J.) : Rembrandt : Painter as Printmaker. Hardcover. 2018. 2018.

4. القلاّل (رضا): صفاقس والاحتلال، ملحمة المقاومة 1881-1956. تقديم عبد الواحد المكني، صفاقس، 2013، ص, 50.

باحث، فنان وأستاذ في علوم وتقنيات الفنون بجامعة صفاقس،حاصل على دكتوراه في الفن وعلوم وتقنيات الفنون/ اختصاص الفنّ المعاصر.