ونحن نتجول في هذا المعرض أو ذاك، وفي هذا المتحف أو ذاك، ونصادف لوحات عبارة عن وجوه وبورتريهات، غالبا ما نتأملها باعتبارها تحيل إلى شخص ما، مجسدةً ذكرى مروره في هذا العالم، سواء كان هذا المرء شخصية مقدسة، كما هو الأمر في الأيقونات المسيحية، أو شخصا ما واقعيا، أو رسما متخيلا. وما نتناساه في الغالب هو أن رسم الوجوه في تاريخ الفن العربي سابق على رسم الطبيعة والأجسام وأسبق بكثير على تشخيص الجسد الأنثوي. فمن داوود قرم إلى محمود سعيد، كان الفن العربي يعيش تحولاته الأولى التي تخطّت به الأيقونات المسيحية المؤسْلبة نحو الأنموذج (الموديل) الواقعي الذي يتطابق إلى حدّ كبير وجه وهيئة صاحبه، كما لو كان الأمر انعكاسا في مرآة.

هذا التحول، الذي كان يؤشر له التشكيل العربي في بداياته الأولى، لم يكن وراءه فقط التقليد الأيقوني، الذي كان يستعيد بشكل أشبه بالحرْفي الطابع العام للإرث الأيقوني الكنسي، وإنما التغيرات التي كانت تعتمل في قلب المجتمعات العربية، بهذه الوتيرة أو تلك. إن الرسم التناظري للوجه، انطلاقا من الأنموذج البشري المحدد (صاحب الصورة) كان يؤشر لولادة الفرد والفردانية في المجتمعات العربية، بتواز مع التحولات الفكرية الحداثية التي كان يقودها في الفترة نفسها مفكرون عرب من قبيل الأفغاني ومحمد عبده وأمين قاسم وغيرهم.

البورتريه ورهانات الحداثة العربية

إذا كان المتلقي يربط البورتريه بشكل مباشر بمرجعية صاحبه، فإن ولادة الفوتوغرافيا وانتشارها المتسارع في العالم العربي منذ المرحلة الكولونيالية قد حرر الفن التشكيلي من هذه المهمة. ومع ذلك، ظل رسم البورتريه أحد العناصر الأساس في التكوين الأكاديمي. فالوجه ليس فقط هوية الكائن البشري، وإنما أيضا موطن عيانيته ومصدر هويته ومعناه في الحياة والوجود . (1) إنه أيضا علامة مروره في العالم، وهذا ما يفسر أن العديد من الفنانين التشكيليين الرواد الأوائل، كرامبراندت، كانوا يرسمون بورتريهاتهم الشخصية، محاولين الإمساك بتحولات وجههم، وتعبيره عن تقدمهم في الحياة لأن الوجه هو الجغرافية المتحولة للكائن البشري .(2)

يحتل الوجه مكانة كبرى في مفهوم الكائن. ومن دونه ليس ثمة معنى للخلق الإلهي كما تصوره الإسلام مثلا. من ثمّ، لا يمكن إلا أن ندرك تلك العلاقة الوثيقة بين مفهوم الخلق والتصوير الإلهي لمخلوقاته. فلفظ الصورة في اللغة العربية يعني الجسد والوجه كما يعني المرئي أيضا سواء كان واقعيا أو خياليا (الخيال التمثال، الشبح، الرقش الرسم) . ومن ثم تنبع قداسة الوجه البشري ، بحيث إن ما سمي بتحريم التصوير في الإسلام ليس تحريما كليا بقدر ما هو تحريم لرسم هوية الكيان البشري . من ثم نفهم دلالة الحديث الذي يوصي بوضع صبغ على وجه الرسم أو المجسَّم لتحويله إلى جثة بلا هوية، ومن ثم تعطيل كينونته البشرية ومعها تعطيل مضاهاة الخالق في عملية الخلق . ولعل هذا ما يفسر لجوء الأصوليين لا إلى تدمير التماثيل كلية، وإنما الاكتفاء بقطع رأسها. لأن الرأس موطن الوجه ومن ثم موطن الهوية الشخصية البشرية. بل إن معنى الآيتين: “كل من عليها فانٍ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام” (3) ، لا يمكن إدراكهما وتأويلهما أيضا إلا في هذا السياق. فالكيان الألوهي اللامرئي لا يمكن التعبير عنه بالتجسيم وإنما بالإشارة إلى الوجه، لأن الوجه مجاز الكينونة والحضور.

ظلت الوجوه المرسومة التي بلغتنا من التراث العربي الإسلامي وجوها في المنمنمات ذات طبيعة مؤسلبة، لا تهدف إلى التشخيص المحاكاتي الدقيق بقدر ما ترمي إلى التشخيص الإيحائي التعبيري. فهي تتشابه في وضعيتها وملامحها ولا تأخذ من الكائن المرئي إلا اختلافه في العمر (فتى أو رجل) أو نوعه (رجل أو امرأة) أو جنسه (حيوان نبات، بشر) (4) . وهذا الإرث سوف نلاقيه في بدايات الفن الحديث في البلدان التي ظلت مُنكرة للتصوير كالمغرب والجزائر. فلوحات مجمد راسم بالرغم من أنه تعلم التصوير على يد إتيان ديني، أحد أكبر الفنانين الاستشراقيين في الجزائر، تظل وفية لمبادئ الأسلبة وإن حادت عنها بعض الشيء. أما وجوه شخصيات الفنان المغربي الأول محمد بن علي الرباطي فإنها تبتغي فقط تقديم الوظيفة الاجتماعية للشخصيات التي يصورها، تعبيرا منه عن تصوير مظاهر الحياة اليومية في مغرب بدايات القرن الماضي (5) .(6)

أما في المشرق العربي، فإن التقليد المسيحي ظل ممارسا للتصوير لقرون عديدة، مستنسخا بورتريهات القديسين المحليين، يسهر على ذلك مصورون أشبه بالصناع التقليديين، يقومون بعملهم وفقا لقواعد التصوير المؤسلب الذي يحافظ على هيئة القديسين ولباسهم ونظرتهم و”ملامح” وجههم، ويعيد إنتاجها. بيد أن ظهور التصوير الحديث سوف يعلن في الآن نفسه عن ولادة التصوير المحاكاتي من جهة، وعن ولادة الفرد المنفصل عن الكنيسة وعن الجماعة، كما سيمكّن من ناحية ثالثة من فرْدنة الفنان من خلال توقيع أعماله ونسبتها إليه، بعد أن كانت أعمال المصور التقليدي مجهولة.

إن أعمال داوود قرم وصليبا الدويهي، وغيرهما من الرعيل الأول، قد صاحبت اجتماعيا ولادة الفرد البورجوازي وولادة الحداثة العربية، في وقت سابق على ما اعتدنا على تسميته بفكر عصر النهضة . لقد رسم داوود قرم في بيروت شخصيات من أعيان المنطقة، مستخدما تقنية الزيت والباسطيل على الورق، وذلك بطريقة شخصية وبأسلوب غير معهود، مركزا على الملامح والموقع الاجتماعي والمهني للأفراد المصوَّرين. ومن أهم منجزاته في هذا المضمار بورتريه البابا بيوس التاسع (أوائل 1870)، وصورة بطرس البستاني (1894). كما ترك لنا داوود قرم العديد من اللوحات في نهاية القرن الماضي للخديوي عباس الثاني ولبعض وجهاء مصر. (7)

الأمر نفسه سوف نعيشه في بدايات القرن العشرين بالمغرب، مثلا من خلال شيوع تداول البورتريه الفوتوغرافي، الذي صار يعلن عن ولادة الفردية والاحتفاء بها بشكل بصري واضح، لدى الأعيان والكتاب. فقد كان الأعيان يتبادلون الصور ويكتبون على ظهرها أشعارا تحتفي بالذكرى كما بإعلان الهوية الشخصية . (8) بيد أن التطور الذي عرفه البورتريه بالمشرق، لم يكن له معادل موازٍ ببلدان المغرب الكبير، خاصة منها المغرب الأقصى، الذي لم يكن يتوفر على جالية مسيحية، ولم يعرف الهيمنة العثمانية وظل منغلقا بشكل كبير، بحيث إن البورتريهات الشهيرة، في تلك الفترة، بهذا البلد، لا تتعدى أصابع اليد، نذكر من بينها بورتريه السلطان المولى عبد الرحمن بريشة أوجين دولاكروا (1834) وبورتريه القائد التهامي الكلاوي بريشة الفنان المستشرق ماجوريل (1918).

تحولات البورتريه: رهانات الحداثة والمعاصرة

كان فن البورتريه أو تصوير الوجه (والشخصية)قد ظهر في المشرق قبل استعمار الدول العربية بفضل الجهود الشخصية كما بفضل بداية إنشاء مدارس الفنون الجميلة، خاصة بمصر، عام 1908، التي كان يدرس بها فنانون مصريون كانوا يعلمون طلبتهم فنون التصوير ومن ضمنها فن البورتريه. بيد أن المفارقة التي سيعيشها هذا الفن الخصوصي، تتمثل بالأساس في كون تطوره في البلدان العربية صادف تطور الفوتوغرافيا التي، كما نعرف، ساهمت في دمقرطة الصورة الشخصية. وكان لتطور استوديوهات التصوير في العديد من البلدان العربية أثر بالغ في تقويض انتشار البورتريه وتحوله إلى حظوة فنية تحتكرها الشخصيات المرموقة. ولا أدل على ذلك من أن الاستوديو الذي أقامه في القاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي، المصور الفوتوغرافي محمد سليم، كان مختصا في بورتريهات المشاهير من الكتاب كتوفيق الحكيم، والفنانين ككمال الشناوي والراقصات وغيرهم.

وما نتج عن هذه المنافسة غير الشريفة، هو تطور ما يعرف بالمشاهد النوعية التي ترصد شخصيات من الحياة اليومية كما نجد ذلك لدى محمود سعيد أو محمود خليل من الجيل الأول ومن حذا حذوهما. فلقد غدت الشخصية الخيالية تطغى أكثر فأكثر على الإبداع الفني الحديث، وأضحت الأساليب الجمالية تنأى أكثر فأكثر عن الواقعية، كما عن الاهتمام بالوجه، للانكباب على تصوير الجسد (الجسد الأنثوي لدى محمود سعيد مثلا) في علاقاته كما في توحّده. ومع حركة “الفن والحرية” بدأ الانزياح يبدو واضحا ليس فقط عن مرجعية الوجه والجسد، وإنما أيضا عن الصياغة الواقعية للشخصية في اللوحة والمنحوتة، يتم الاحتفاء بالحرية السوريالية. بل إن أغلب البورتريهات التي كانت تُنجز، تتم في إطار رؤية رمزية خيالية، يتمثل هاجسها لا في محاكاة شخصية واقعية وإنما في إطار التحولات الجمالية التي عرفتها الحركة التشكيلية الحديثة، من الواقعية نحو تخوم تجريبية جديدة ستصل بها منذ الخمسينيات نحو التجريدية، مع اللبناني شفيق عبود والمغربي الجيلالي الغرباوي…

لقد انتقل البورتريه من المرجعية الخارجية إلى اللعب على الشكل وتفكيك الهوية. وفي هذا السياق يمكننا أن نعتبر بورتريهات بهجوري التشكيلية تجربة فريدة في التشكيل العربي المعاصر. فهذا الفنان، بعد أن أمضى سنوات طويلة في بلورة أسلوبه الكاريكاتوري خاصة في مجلة روز اليوسف، سوف يتلاعب بهذا الأسلوب المميز ليخلق بورتريهات تشكيلية تستوحي عالمه الكاريكاتوري، وفي الآن نفسه تنحو باتجاه انزياحي آخر يتصل بتشكيل تعبيري لا يركز على الملامح إلا لكي يخلق المسافة مع الأنموذج المرجعي، إن هو وجد. وبهذا يمكننا القول إن هذه التجربة من ضمن التجارب النادرة التي تشتغل على المرجعي بطريقة شخصية تمنحه بعدا مغايرا. (9)

في السياق نفسه يمكننا تأمل تجربة الفنان المصري محمد أبو النجا في استعادة وجه (بورتريه) الفنانة سعاد حسني والمطربة أم كلثوم بتقنية سيريغرافية مركبة، يعيد فيها قراءة الذاكرة البصرية للطفولة. إن هذه المقاربة التشكيلية للوجوه الرمزية لمتخيلنا الطفولي (ومن ثم لمتخيل الفن العربي المسموع منه والمرئي) يمثل استعادة متجددة للوجه في بعده الرمزي، باعتباره العلامة التي بصمت الذاكرة واختزنت فيها تبلور العديد من المعاني العميقة والمؤثرة. وإذا كان أغلب الفنانين، المصريين وغيرهم، قد تناولوا صورة أم كلثوم، بالكثير من الحنين والواقعية، فإن بهجوري وحلمي التوني (بحسه الشعبي)، كما محمد أبو النجا، يقدمون لنا تأويلا بصريا جديدا لهذه الأيقونة الغنائية. وليس من قبيل الصدفة أن يتسم هذا التناول لدى محمد أبو النجا بالمراكبة والتضعيف، وكأن صورة الأيقونة الغنائية أو السينمائية لا يمكن النظر إليها إلا من خلال فرشات بصرية متعددة تجعل هويتها نفسها هوية متعددة…

ولدى مروان قصاب باشي، يشكل الاشتغال على الوجه عنصرا مركزيا في تشكيل اللوحة. وجوه مروان ذات جغرافية وتضاريس تعبيرية تجعل دارسيه يقاربونه بإدفارد مونش وجورج بازيليتز وغيرهما. يقول عنه الخطيبي: “هل هو يمارس العنف على نفسه؟ نعم، عبر كآبة رقيقة يمكننا تأملها في هذا الوجه/المنظر الذي رسمه سنة 1974، الذي ينقش برشاقة وقلق بالغين قدَر الفنان الذي أصبح علامة ولقاحا ومنظرا وتجاعيد وأشواكا وكآبة، وترابا وحجرا وأخاديد. والوجه في مجمله، في إعادة تجسيده ذاك، يحدق فينا بعمق ممهور بالارتياب”. بل إن بعضها يكاد ينفجر بحركية ويتحول أمام ناظرينا، ليتوالد ويتناسل كأنه كيان هارب من التحدد والهوية باتجاه الوحشية الهجينة.

إننا نكاد نجزم بعد هذه التحولات، بأن مقاربة تطور البورتريه في الفن العربي المعاصر يمكن أن تكون سبرا لتطور التشكيل العربي بكامله. فالعودة للبورتريه سوف تتم بشكل آخر لدى العديد من الفنانين، تبعا لأسلوبيات جديدة بعيدة عن الواقعية المرجعية، وفي منحى بلورة متخيل مبتكَر سوف يجعل منه ارتيادا جديدا لدهاليز الهوية ومساربها. وهو الأمر الذي يتمّ، أحيانا، باستعادة التطابق مع الشخص الواقعي، قصد إعادة بلورة الذات واختلافاتها الوجودية. ويمكن اعتبار تجربة الفنان المغربي الشاب المقيم بكندا، زكريا الرمحاني، الذي يشتغل حصرا على الوجوه ومن ضمنها وجهه هو، تجربة خصوصية في هذا المضمار. لقد منحنا هذا الفنان الكثير من البورتريهات الشخصية في أشكال وأوضاع متباينة. والوجه في لوحاته لا يتشكل كملامح وإنما كمكونات حركية تنسجها بشكل متداخل لمسات تعبيرية تشبه الحروف، عربية ولاتينية. “أشباه الحروف هذه تتمازج وتتشابك وتتكثَّف وتتكاتف كما لتصيبنا بالدوار. ولو أخذنا من البورتريه جزيئة لوجدنا أنفسنا في ما يشبه المتاهة. غير أن هذا الكل يتسربل في الأخير ويتناغم لونا وحركةً وشكلا كي يمنحنا ملامح وجه، قد نتعرّف عليه، حين يتعلق الأمر ببورتريه شخصي، ونتعرّف عليه بالتأكيد حين يتعلق الأمر بشخصية كالرئيس الأمريكي” (11) لقد كان البورتريه لديه، في تركيبته المرجعية والحركية في السنوات الأولى “بسيطا” ثم صار مع توالي “السلسلات الفنية” مركبا ومتراكبا، يتناسل ويتفرع ويتراكب في شكل بورتريهات متعددة يكاد الواحد منها يسرق المعنى من الأخرى.

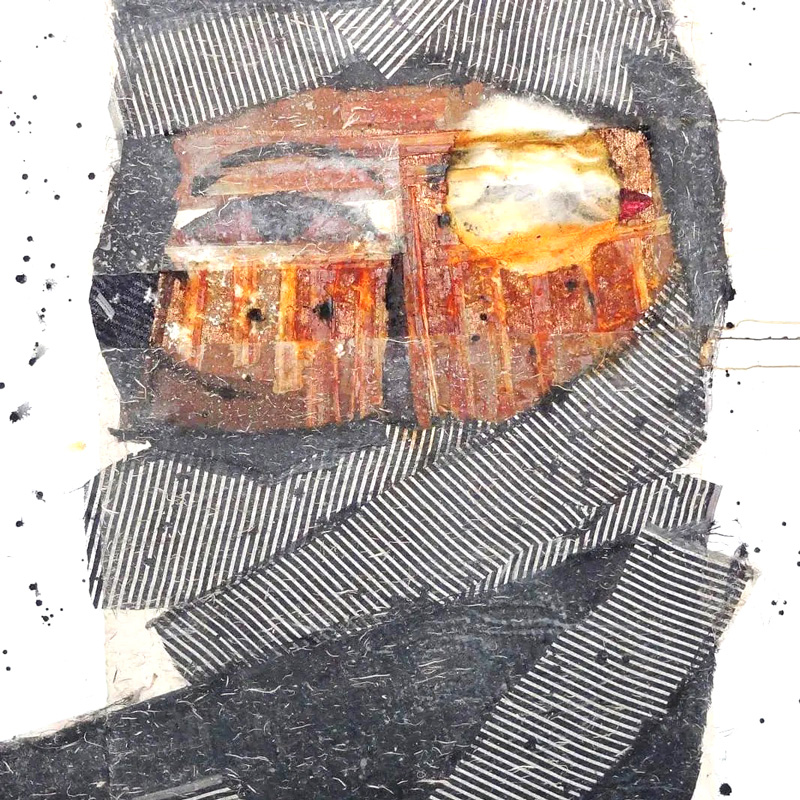

إذا كان العديد من الفنانين الحديثين قد مارسوا البورتريه بشكله الضيق (الوجه) كما بشكل الموسع (الجسد)، بشكل مرجعي أو رمزي أو سوريالي، فإن الفنانين المعاصرين ينحون من خلاله إلى تفكيك الوجود البصري المعطى للكائن، ومن ثم للهوية بمفهومها الأحادي المرجعي. وفي هذا السياق يمكن أن ندرج تعبيرية سبهان آدم والمغربيين عزيز أبو علي وعبد الرحيم إقبي. فإذا كان الأول يبني غرابة الكائن على الغرابة الموحشة للوجه بالأخص، فإن الثاني والثالث يراوحان بين إلغائه تماما أو تغريبه أو تحويله إلى رأس طائر عجيب، كما ليجعلاه يتلاءم مع جسد هلامي لا أعضاء مكتملة له. الوجه المغرَّب يبدو هنا مجازا لفرط غرابة الجسد والكائن.

البورتريه الفوتوغرافي ولعبة المتخيل

ولدت الفوتوغرافيا في حضن البورتريه، وجاءت لتخليد صورة الأشخاص، بل إنها أضحت تشكل بطاقة الزيارة وبطاقات الهوية التي تسجل الأفراد وتمكنهم من الحركة ومن التعرف على هوياتهم. ومنذ أن خلّد المصوّر “نظر”، في نهاية ثمانينيات القرن 19، صور بودلير وبالزاك وغيرهما من الكتاب، كان مصير هذه التقنية الجديدة أن تزاوج بين التسجيل وبين التقاط العابر. وهذا الطابع التسجيلي الذي يسميه بارث “أثر الواقع”، هو ما جعل الفوتوغرافيا المعاصرة تعود للتسجيل لتضفي عليه طابعا متخيلا ورمزيا.

وليلى العلوي، التي لقيت مصرعها وهي تمارس عملها الفوتوغرافي، بدأت تجربتها بالصور التي التقطتها لمغاربة مجهولين في الاستوديو المتنقل الذي أنشأته، وانتهت، قبل مصرعها إلى ممارسة الصورة الاستطلاعية. كانت تجربتها مع “المغاربة” مغامرة خصوصية، من خلالها سعت إلى بناء هويتها البصرية وعبرها هوية انتمائها، هي الفنانة المغربية الفرنسية.

هكذا، ستسير ليلى العلوي على هدى الفوتوغرافي الأمريكي روبرت فرانك (في ألبومه “الأمريكيون”، سنة 1958) ومواطنه ريتشارد أفيدون الذي اشتهر ببورتريهاته بالأبيض والأسود، لكي تزاوج بين التوثيقية وجماليات الواقعية الجديدة. حين بدأت مشروعها عن “المغاربة”، الذي بوّأها مكانتها في الوسط الفني، كانت تستهدف تفكيك النزعة الغرابية (الإكزوتيكية) التي تحكمت في تصوير الآخر، وتسعى من ناحية أخرى إلى بناء نظرة مغايرة تنبثق من الداخل. كانت هذه التجربة من جانبها مسعى صعبا ومركبا، يدخل في حقيقته إلى حد كبير في رهان حمَلتْه العديد من الفنانات العربيات، يتجلى في التنطّع لتفكيك الرؤية الكولونيالية والاستشراقية (12) التي لا تزال تهيمن على نظرتنا لأنفسنا، والتي تولّد ضربا من الاستشراق الداخلي. ومن ضمنهن التونسية مريم بودربالة، والمغربيتان للا السعيدي ومجيدة الخطاري، وهن أيضا يستخدمن الصورة الفوتوغرافية في بلورة أعمالهن التركيبية الفنية.

وفي السياق نفسه يمكن اعتبار أعمال الفنان المغربي المعاصر هشام بنوحود، على الوجه مكونا أساسا في مسيره الفني منذ بداياته في أواخر تسعينيات القرن، من خلال بورتريهات تلاميذه التي تتراصف مكونة عرضا استطلاعيا مثيرا، كما من خلال التلاعب بوجهه وجسده الشخص باعتباره تجربة وجودية تعددية. أما السعودي فيصل السمرة فقد لجأ للبورتريه لمساءلة الربيع العربي وعموما لسبر شروخ الكيان العربي، مما يؤكد بأن عودة البورتريه للفن العربي المعاصر هو استعادة جديدة لمدلولاته المرجعية، وفي الآن نفسه تفكيك للمفهوم الأحادي للهوية، وانغمار في دلالاته الرمزية والوجودية باعتباره العلامة السامية للكيان البشري، التي تشكل مدخلا خصبا لرصد كافة مكونات الحياة، السياسية منها والاجتماعية والذاتية الحميمة.

1.David Le Breton, Les Visages. Une anthropologie, éd. Métailié, Paris, 2è. Ed., 2003, p. 43, 55.

2. انظر بهذا الصدد كتاب دافيد لوبروطون عن الوجوه، حيث يؤكد: “إن تاريخ البورتريه… مصاحب بشكل أمين لتطور الفردانية”. ويضيف بأن “حظوة الفرد في مسرح التاريخ معاصرة للإحساس الحاد بأنه يملك جسدا وكرامة وجه يفصح في نظر الآخرين عن طابعه الإنسي وعن عدم شبهه للآخرين”.

3. فريد الزاهي، الجسد والمقدس والصورة في الإسلام، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء-بيروت، ط. 2. 2010. 2010.

4. Kyriakos Papadoupoulos, L’Islam et l’art musulman, éd. Mazenod, Paris, 1979, p. 279.

5. Cf. Mohammed Khadda, Mohamed Racim, miniaturiste algérien, SNED, Alger, 1990.

6. Cf. N. de Ponchara, D. Rondeau, Un peintre à Tanger en 1900. Mohamed Ben Ali R’Bati, éd. Malika, Casablanca, 2000.

7. إدوار لحود، الفن المعاصر في لبنان، دار المشرق، ط. 1، بيروت، 1974، ص. 15-16.

8. انظر بهذا الصدد: محمد أمين العلوي، “بوادر استعمال الصورة الشخصية الفوتوغرافية بالمغرب”، مجلة مكناسة ع. 8، 1992، ص. 83.[4 .02.2023]

9.انظر مقالنا عنه: “جورج بهجوري يرقص العالم في كتابنا: من الصورة إلى البصري، وقائع وتحولات، المركز الثقافي للكتاب، بيروت-الدار البيضاء، ط. 1، 2017، ص. 203-207.

10.عبد الكبير الخطيبي، الفن العربي المعاصر. مقدمات، ترجمة ف. الزاهي، منشورات عكاظ، الرباط، ط. 1. 2003، ص. 35.

11. هذا ما كتبناه عن الفنان سابقا. انظر: فريد الزاهي، من الصورة إلى البصري، مرجع مذكور، ص. 294.

12.انظر دراستنا لأعمال الفنانة، وكذا حوارنا معها في: Farid Zahi, Les Métamorphoses de l’image. Ecrits sur le visuel, 1ère éd., Marsam, Rabat, 2015, p. 97-103.

كاتب ومترجم وناقد فني مغربي. يتوزع نتاجه الفكري بين الدراسة النقدية والترجمة، حصل على شهادة الإجازة في الفلسفة وعلم النفس سنة 1983، ثم على شهادة الدراسات المعمقة في الأدب المقارن سنة 1984، كما أحرز سنة 1987 على دكتوراه السلك الثالث في الدراسات والحضارات الإسلامية من السوربون.